조선의 천재화가 김홍도

군자의 벗을 얻는데

2000냥쯤이야

- 매화를 사랑한 천재화가 김홍도 -

김홍도는 1745년 영조 21에 태어났으나 언제 죽었는지는 지금까지 밝혀지지 않았지만, 많은 그림이 남아 있어 혜원 신윤복과 함께 조선의 천재화가로 불린다.

임진왜란이 끝나고 본격적인 문예부흥 시대로 접어든 영조 때는 많은 시인과 화가가 배출되었는데 기록에 남은 영조 시대의 화가만 60명이 넘을 정도로 많은 화가들이 활동했으며 그중에서도 김홍도는 어린 시절부터 독보적인 천재로 불렸다.

그는 풍도(풍채와 태도)가 아름답고 기상이 호쾌하여 신선과 같은 인물이라는 칭송을 받았다.

김홍도의 집안은 가난하여 끼니를 잇기 어려울 정도였지만, 어떤 연유인지 김홍도는 당시 문인화가로 널리 알려진 강세황(姜世晃)에게 어릴 때부터 그림을 배웠다.

강세황은 여덟 살 때 시를 지었을 만큼 학문과 그림에 뛰어났고, 영조와 정조의 총애를 한몸에 받은 인물이었는데 그가 어떻게 중인인 김홍도를 제자로 거두어 그림을 가르쳤는지 그 내막은 알려지지 않았다.

다만 김홍도의 선친도 그림을 그렸을 것이고, 그 인연으로 강세황의 지도를 받았을 것으로 추정된다.

김홍도는 어릴 때부터 천재적인 명성이 자자했던 터라 그의 이름은 대궐까지 알려져 스물여덟살 때인 1773년, 당시 세손이

던 정조의 초상을 그렸다는 기록이 나온다.

김홍도는 그림을 잘 그리는 사람이라 그의 이름을 안 지 오래되었다.

30년 전에 그가 어진을 그린 이후로는 그림 그리는 모든 일에 대해서는 다 그로 하여금 주관하게 하였다.

화사는(畫師)는 으레 세초(歲初)마다 첩화(帖畫)를 그려 올리는 규정이 있으므로, 올 해에는 김홍도가 웅물헌(熊勿軒)이 주석한 주부자(朱夫子)의 시(詩) 8수를 소재로 그림을 그려서 8폭 병풍으로 만들었는데, 취성정(聚星亭)의 남긴 뜻이 자못 있으므로, 이미 원운(原韻)을 쓰고 거기에 화답의 시를 붙여 써서 항상 눈여겨볼 자료로 삼는 바이다.

정조는 시를 8수 쓰고 김홍도는 그림 8첩을 그려 바쳤다.

이때 정조가 30년 전에 자신의 어진을 그렸다고 밝힌 것이다.

정조 5년 8월 26일에는 그의 스승이나 다를 바 없는 신한평(申漢枰), 한종유(韓宗裕)와 함께 정조 어용(御容)모본을 그렸다.

어용모본은 진영정본을 그리기 전에 실력을 살피기 위해 그리는 것으로 신한평은 신윤복의 부친으로, 도화서의 뛰어난 화원이었다.

"내가 어진 1본(本)을 모사하려 하는데, 이는 장대(張大)시키려는 의도는 아니다.

삼가 선조(先朝) 때를 상고하여 보건대, 매양 10년마다 1본씩 모사하였는데, 이것이 곧 우리 조가(朝家)의 성헌이(成憲)이 되어 있다.

화사 한종유, 신한평, 김홍도에게 1번씩 모사(摹寫)하게 하라."

정조가 대신들에게 영을 내렸다.

화원들의 비상한 관심 속에 세 사람이 정조의 어진을 모사했는데, 뜻밖에 김홍도의 그림이 채택되어 세상을 놀라게 했다.

정조 5년 9월 3일, 정조는 희우정(喜雨亭)에 나가지들과 규장각 각신을 소견한 뒤 익선관에 곤룡포를 갖추고 화사 김홍도에게 어용의 초본을 그리라고 명을 내렸고, 김홍도는 정조의 어용 모본을 그려 주합루에 봉안한 뒤 명성이 더욱 높아졌다.

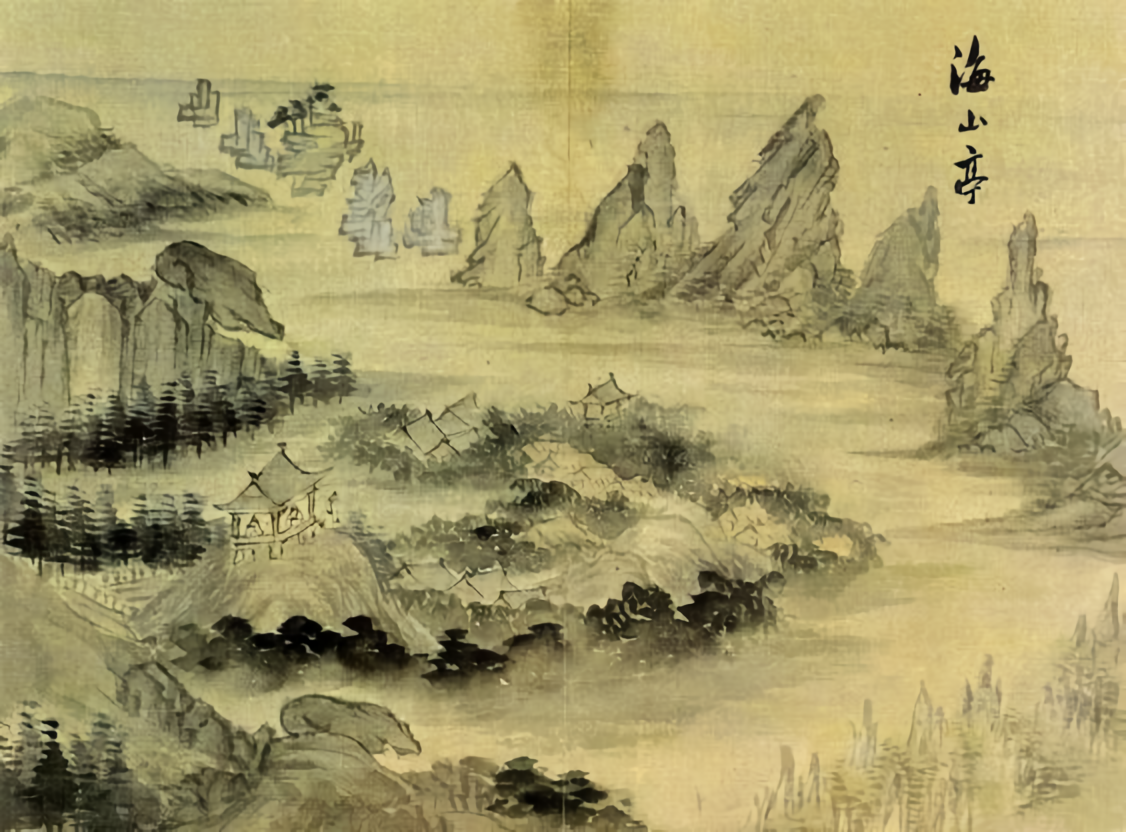

김홍도는 정조의 영을 받아 김응환(金應煥)이 금강산 그리러 갈 때 수행한 적이 있는데, 그가 금강산에 이르자 가는 곳마다 극진한 대우를 받았다.

정조의 명을 받아 내외금강을 그리고 돌아온 뒤 일본에 가서 지도를 그려 오라는 영을 받았는데 김홍도는 이번에도 김응환을 수행하여 부산까지 내려갔으나 김응환이 갑자기 별세했다.

김홍도는 김응환의 장례를 치르고 대마도로 가서 그곳의 지도를 그려 돌아왔고, 이후 김홍도는 연풍 현감을 지냈으나 정조가 죽은 뒤에는 행적이 끊겼다.

한 번은 어떤 사람이 매화를 팔려고 하는데, 김홍도가 그 매화를 보니 지극히 아름다웠다.

"그 매화가 얼마입니까?"

"당신 같은 가난뱅이는 살 수 없습니다."

“대체 값이 얼마인데 그럽니까?"

"2000 냥이오."

매화 한 그루에 2000냥이면 엄청난 값이었고 김홍도는 매화를 살 돈이 없었다.

이때 어떤 사람이 김홍도에게 그림을 그려달라고 청했다.

“그림 값은 3000냥이오."

김홍도는 그림을 부탁하는 사람에게 말했다.

"어찌 그리 비싸단 말이오?"

"비싸다고 생각하면 돌아가시오."

"허허, 내가 멀리서 왔는데 어찌 그냥 돌아가겠소?"

그는 김홍도에게 기꺼이 3000냥을 내고 그림을 받아갔다.

김홍도는 그림 값을 받자마자 매화 주인에게 달려가 2000냥을 주고 매화를 산 다음, 기루에 가서 800냥을 내놓으며 성대한 잔치를 열라고 말하고는 벗들을 초청하여 매화를 감상하면서 술을 마셨다.

그가 쌀과 땔나무를 사라고 집에 보낸 돈은 200냥 밖에 되지 않았다.

"대체 그 매화가 얼마나 대단하기에 2000냥을 주고 샀는가?"

벗들이 김홍도에게 물었다.

"매화는 군자의 벗이네.

군자가 벗을 얻는데 2000냥이 많다고 생각하지 않네."

이렇게 대답한 김홍도는 벗들과 매화를 감상하면서 즐겁게 술을 마셨다.

김홍도의 재능은 신필의 경지에 이른 듯하다.

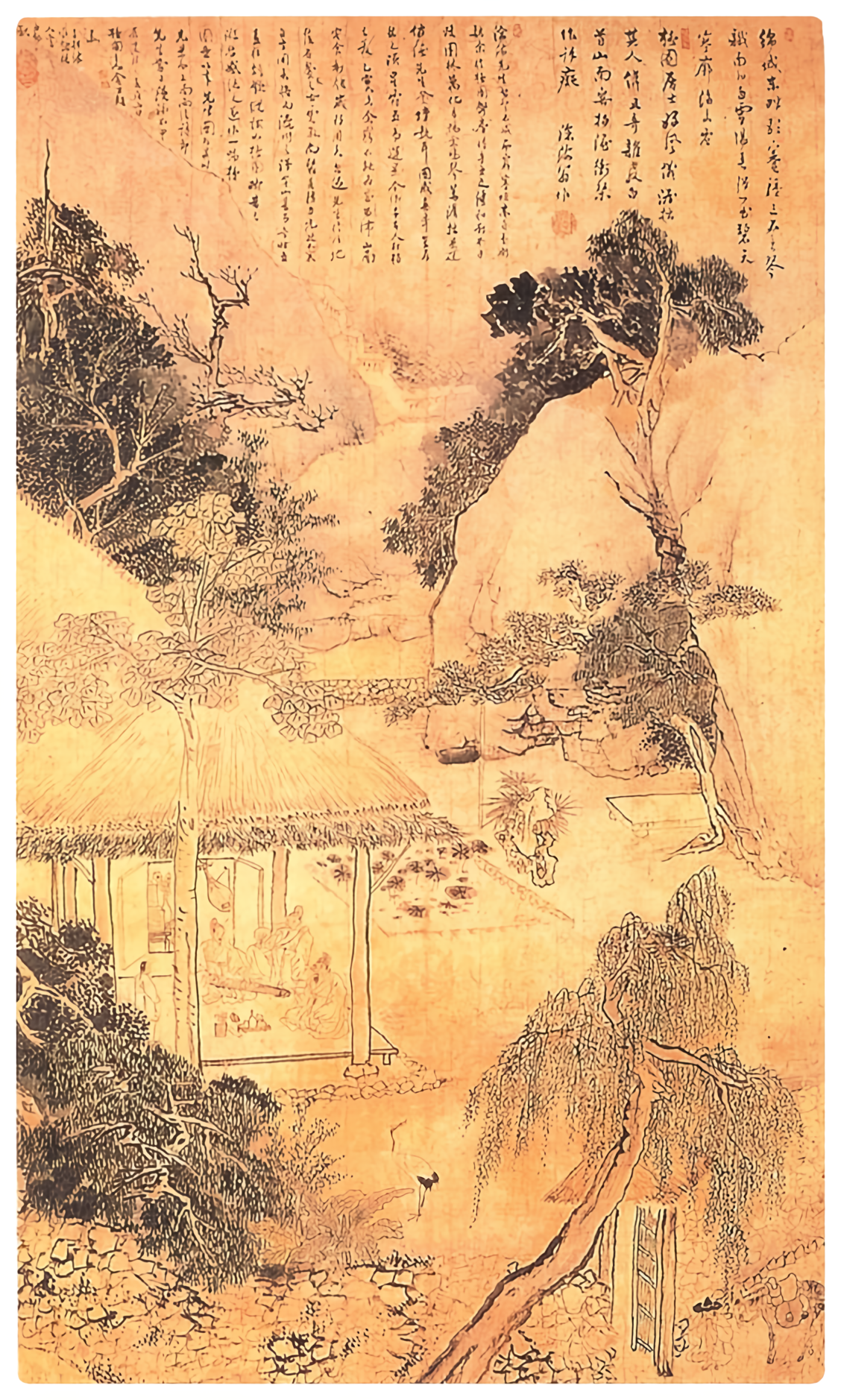

하루는 정조가 김홍도를 불러 회칠을 한 대궐의 벽에 해상군선도(海上群仙圖)를 그리라는 영을 내렸는 해상군선도는 바다 위 구름에서 신선들이 노니는 것을 그린 그림이었다.

김홍도가 환관에게 먹물을 받쳐 들게 하고는 갓을 벗고 소매를 걷어붙인 채 붓을 잡았다.

정조를 비롯하여 환관들이 김홍도를 주시했는데 김홍도는 벽 앞에 우뚝 서더니 비바람이 몰아치는 듯 붓을 휘둘러 불과 몇 시간 만에 그림을 마쳤다.

"가히 절필이로다.”

정조가 해상군선도를 보고 찬탄을 금치 못했다.

용솟음치는 물결은 집채를 무너뜨릴 듯이 달려오고, 신선들은 구름 속으로 훨훨 날아드는 것 같았다.

가인(家人)이 일찍이 말하기를,

“매일 밤 베갯머리에서 말을 모는 소리가 들리고, 또 당나귀의 방울 소리가 들렸습니다.

어떤 때는 마부가 발로 차서 잠을 깨웠으나, 그 까닭을 알 수 없습니다"

하였다.

하루는 막 잠들려 할 무렵에 어렴풋하게 소리가 나는 것을 들었는 데, 그 소리가 병풍에서 나오는 것을 알았다.

병풍은 바로 단원 김홍도가 그린 풍속화였다.

이상하게 여겨 옮겨놓자 아무런 소리도 나지 않았다.

그림의 신비함이 예부터 그러하였던 것이다.

위는 조선 말엽의 학자 이유원(李裕元)이 《임하필기(林下筆記)>에 남긴 글이다.

그림 속에서 소리가 들린다고 생각할 정도로 김홍도의 그림이 최고의 경지에 이르렀다는 것이다.

김홍도는 정조의 총애를 받아 고상한 운치가 있는 그림을 그리기도 했으나 많은 풍속도와 춘화를 남겼다.

그는 허위에 찬 양반의 삶보다 당대를 사는 민중의 삶에 관심이 많았는데 그가 남긴 수많은 그림은 풍속뿐만 아니라 삶의 이면까지 살피고 있다.