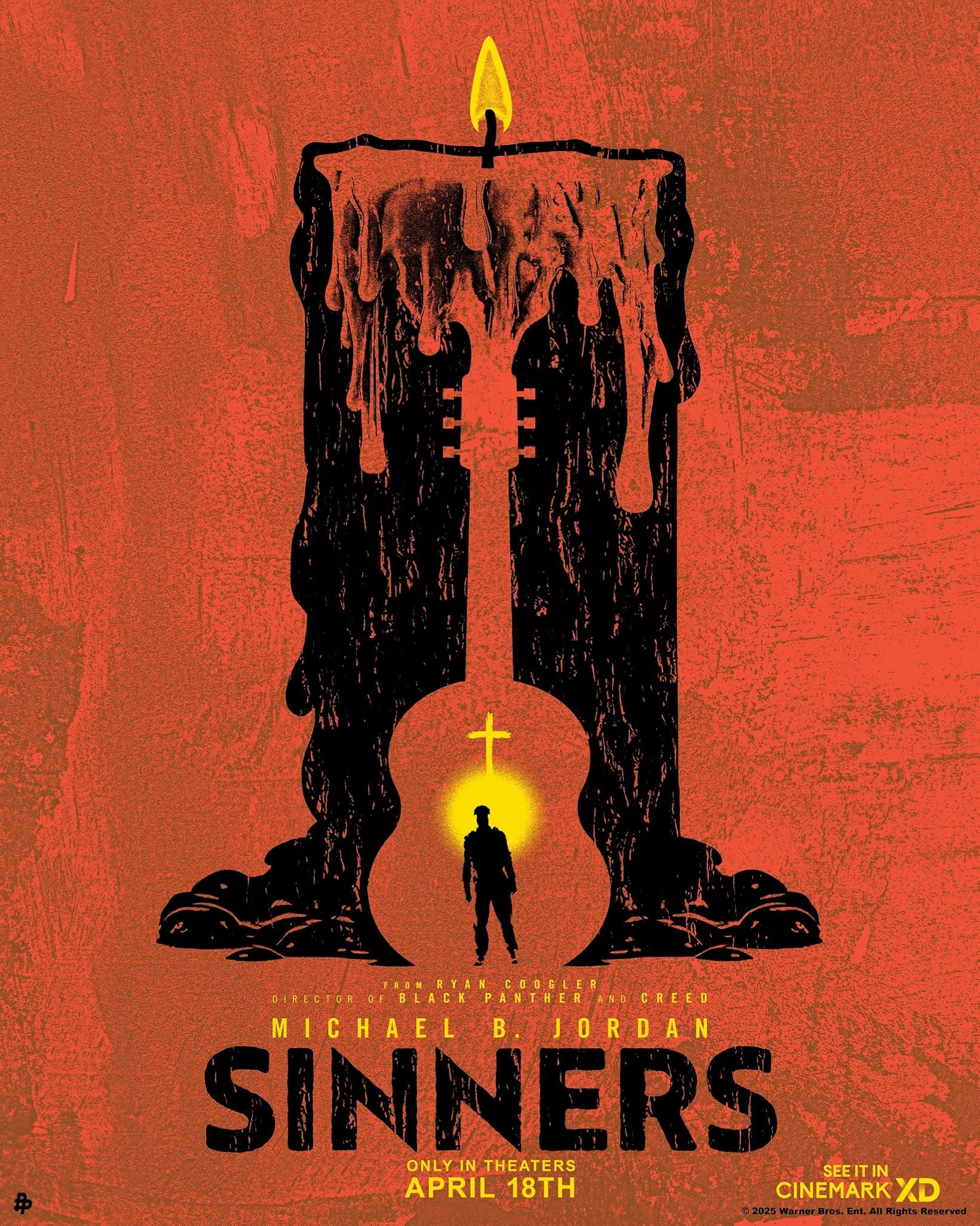

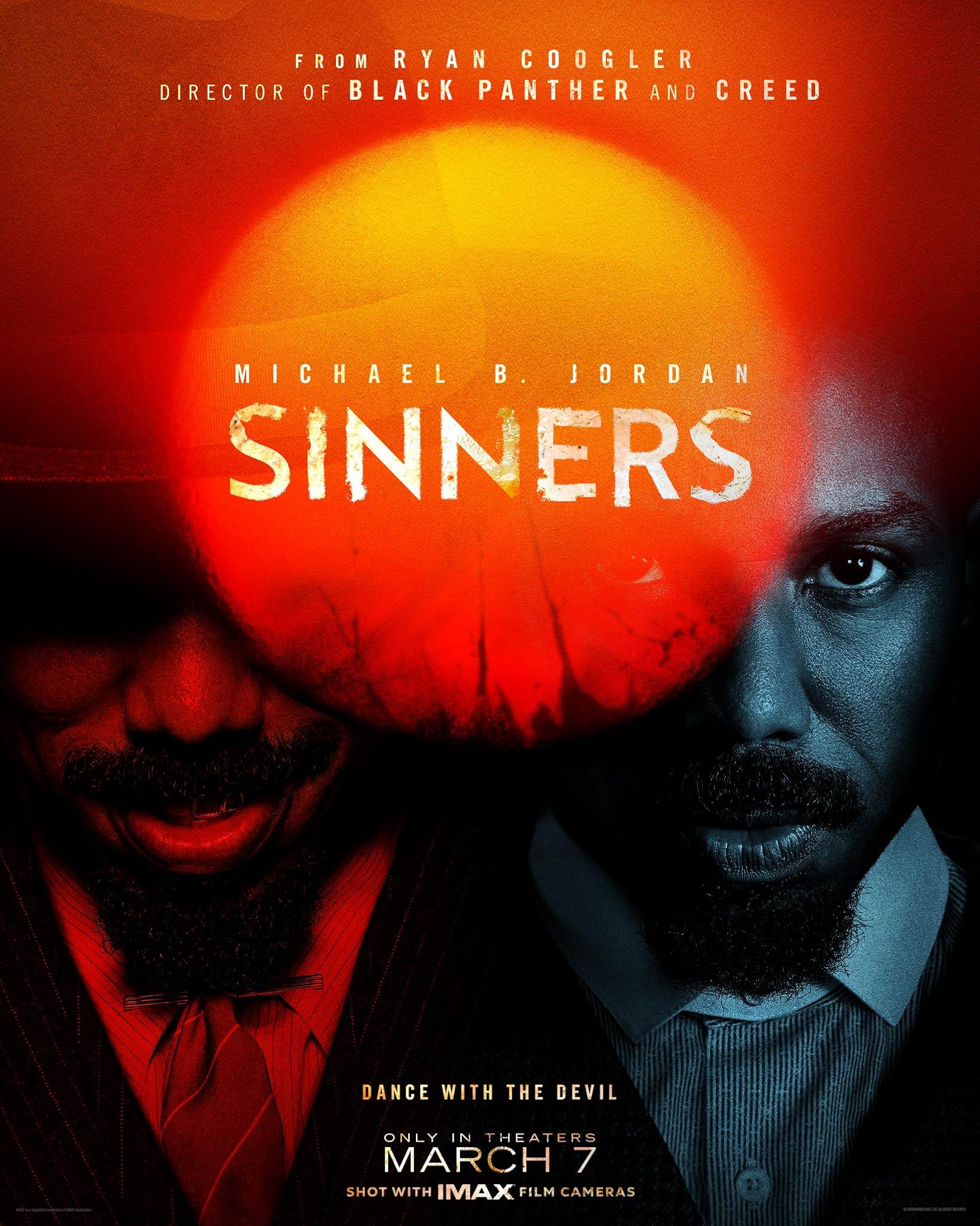

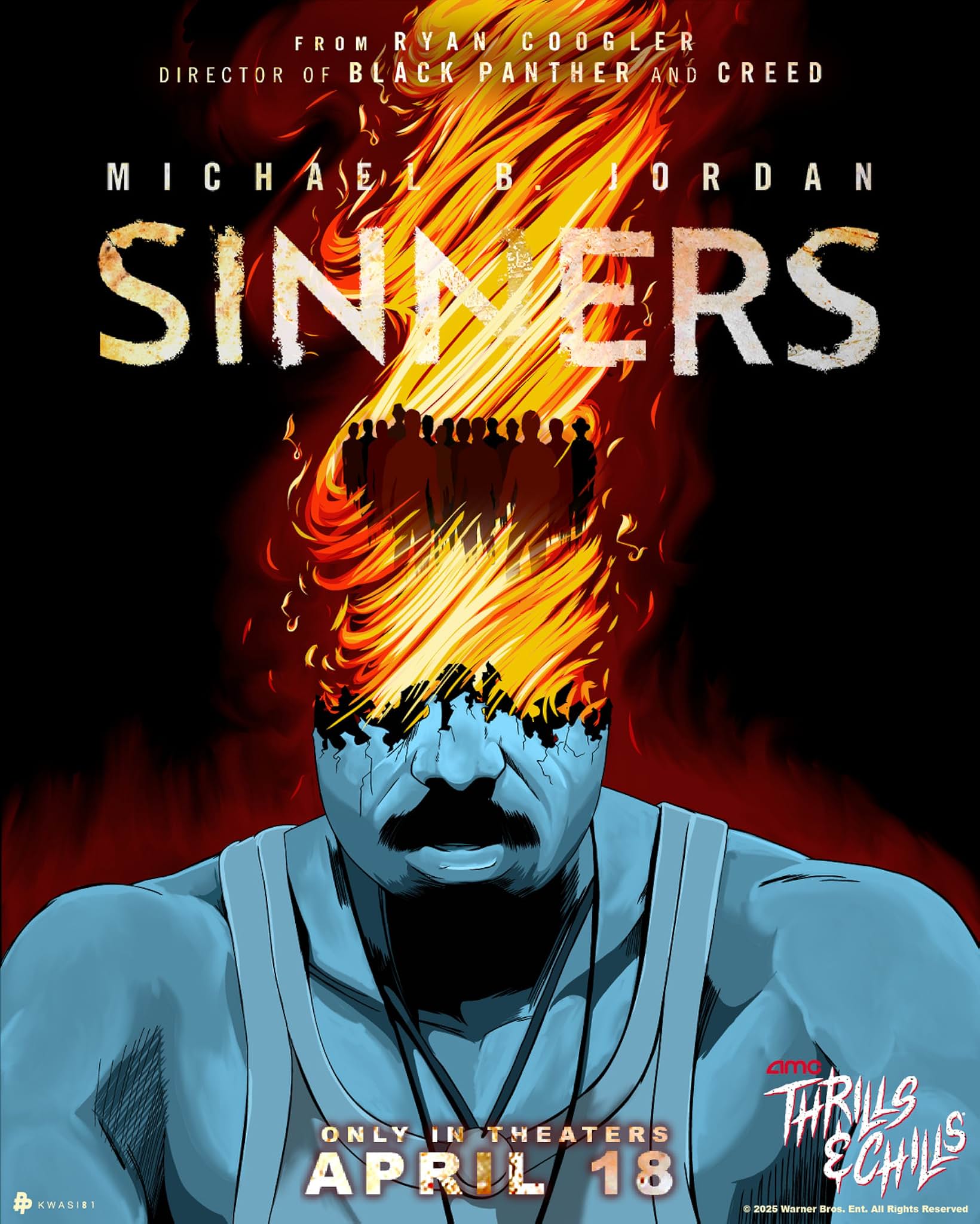

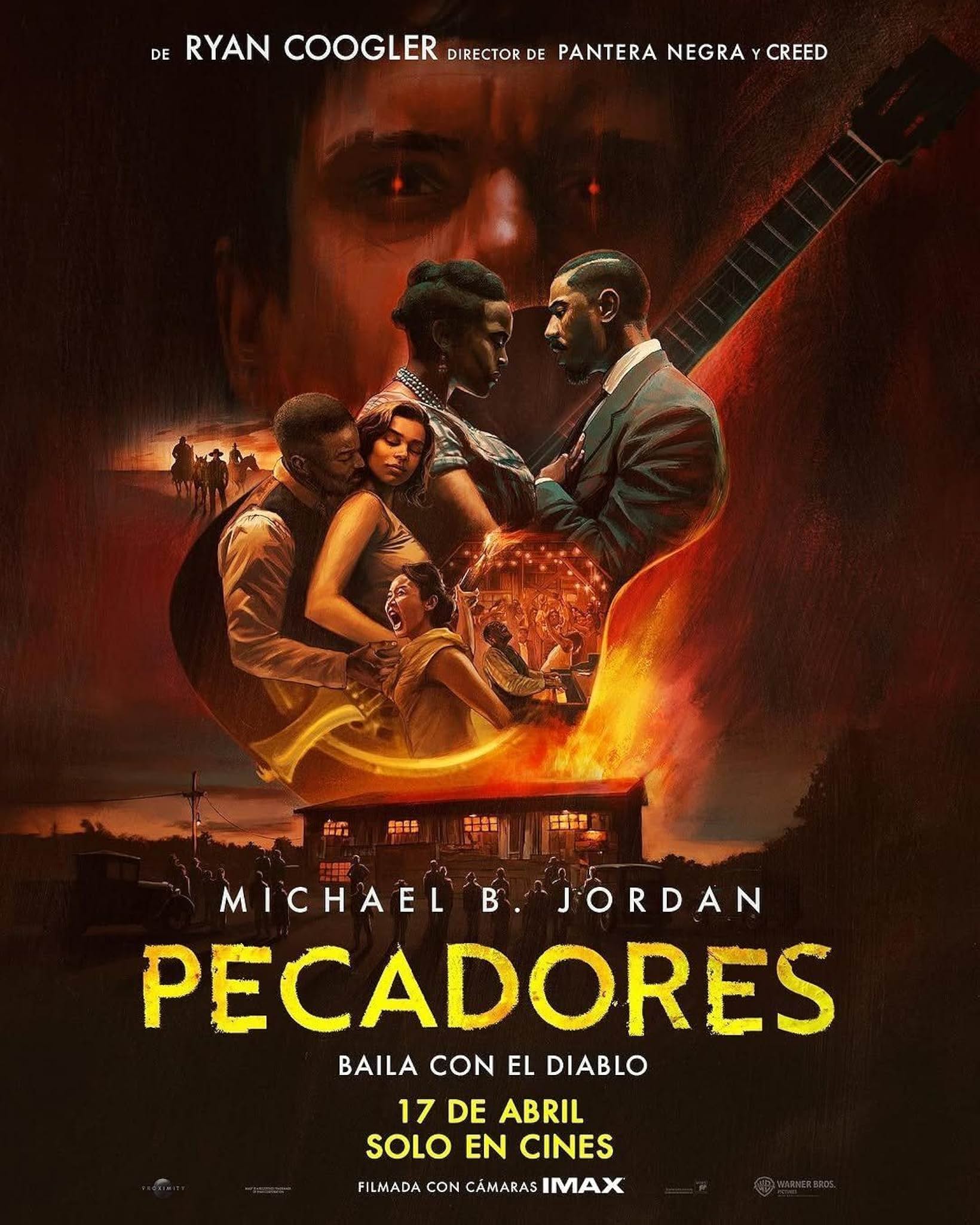

씨너스: 죄인들 2025(Sinners 2025)

장르: 공포, 뮤지컬, 남부 고딕

상영시간: 138분

감독:

라이언 쿠글러 (Ryan Coogler)

각본:

라이언 쿠글러 (Ryan Coogler)

출연:

마이클 B. 조던 (Michael B. Jordan) – 스모크 & 스택

헤일리 스타인펠드 (Hailee Steinfeld) – 메리

잭 오코넬 (Jack O’Connell)

우미 모사쿠 (Wunmi Mosaku) – 애니

제이미 로슨 (Jayme Lawson) – 펄라인

오마 벤슨 밀러 (Omar Benson Miller) – 콘브레드

마일스 캐튼 (Miles Caton) – 새미

델로이 린도 (Delroy Lindo) – 델타 슬림

리쥔 리 (Li Jun Li) – 그레이스

야오 (Yao) – 보 차우

흡혈귀 영화는 종종 참신함을 찾는 데 어려움을 겪습니다. 이 장르의 공식을 이루는 신화들은 이미 시험되고 반복된 것들입니다.

성수를 뿌리고, 마늘을 내세우며, 일출의 햇빛은 태우고, 심장에는 단단한 나무 말뚝을 꽂는 것—이런 전통적인 방식들이 언제나 언데드에 맞서는 기본 무기입니다.

대개 이야기마다 바뀌는 것은 단지 배경일 뿐입니다. 동유럽의 어느 외진 지역이든, 미국 도시든, 숨막히는 사막이든 말입니다.

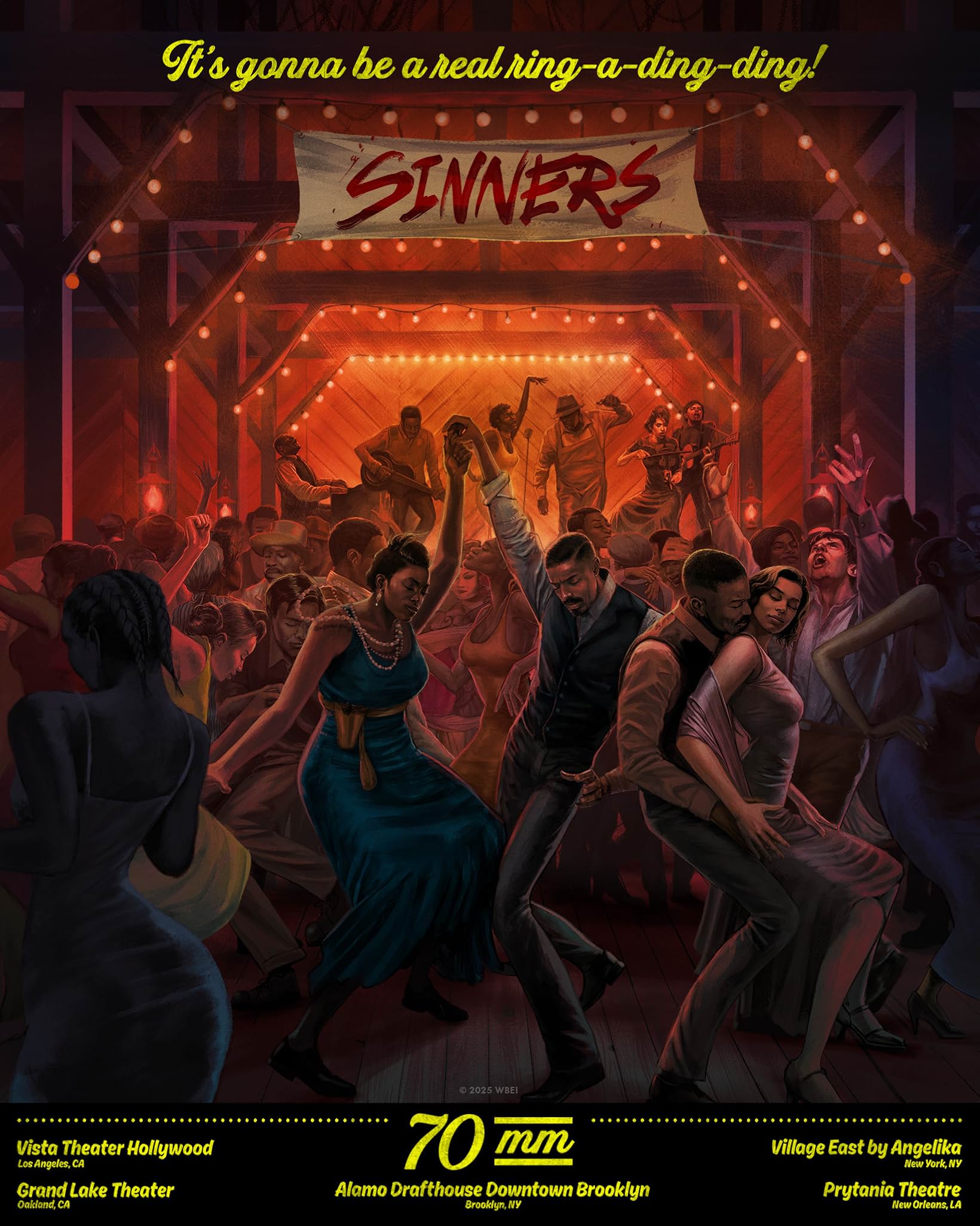

이러한 한계를 알고 있는 입장에서, 땀과 피로 얼룩진 미국 남부 고딕 공포 뮤지컬 <Sinners>에 일정 부분의 공은 인정해야 할 것 같습니다. 이 영화는 온갖 요소를 장르에 던져 넣는 혼란스러운 작품이지만, 아이러니하게도 자주 빗나갑니다.

라이언 쿠글러 감독의 <Sinners>에서 마이클 B. 조던은 스모크와 스택이라는 부트레깅 형제이자 전쟁 참전 군인 역할을 맡았습니다.

이들은 1차 세계대전에 참전하기 위해 오래전 고향을 떠났다가 시카고에서 알 카포네 조직에서 일하며 정착하였고, 지금은 미시시피 델타로 돌아옵니다.

흑인 혐오적인 백인으로부터 매입한 폐쇄된 제재소에 주크 조인트를 열기 위해 돈다발과 아이리시 맥주 상자를 들고 말이죠. 이들은 사촌인 새미(대체로 훌륭한 연기를 보여준 H.E.R.의 백업 보컬 출신 마일스 캐튼)에게 도움을 청합니다.

하지만 이들의 계획에도 불구하고, 1932년의 짐 크로우 인종차별의 현실 속에서 참석자들을 보호할 수 있는 안전한 공간을 만드는 것은 불가능합니다. 그리고 하루도 채 되지 않아 피에 굶주린 존재들이 그들을 찾아오게 됩니다.

<Sinners>는 전형적인 쿠글러 영화입니다. <블랙 팬서: 와칸다 포에버>에서 시도했던 많은 요소들을 다시 한 번 담고 있습니다.

감독은 친밀함이 더 어울릴 순간에도 장대한 서사를 시도하며, 단절된 흑인 가계에 대한 슬픔과 미국의 인종주의라는 얼룩을 적나라하게 보여주려 합니다.

마이클 B. 조던은 여기서 다시 한번 쿠글러 감독의 페르소나로 등장하며, 매혹적이고도 위엄 있으며 영웅적인 이중 역할을 선보입니다. 그러나 결국 쿠글러의 야심찬 시도는 장르의 관습에 순응하게 되어, 경이로움은 단지 순간적인 장면에서만 드러납니다.

다양한 배경을 지닌 주요 배우들이 한 자리에 모이기까지 시간이 걸리는 점은 이 영화의 큰 스케일을 보여줍니다.

영화는 새미가 기타의 목이 잘린 채 상처 입고 몰골이 말이 아니게 된 모습으로 아버지의 백인 교회를 찾아와 구원을 애타게 구하는 장면으로 시작합니다.

그리고 다시 하루 전으로 돌아가 스모크와 스택이 고향에 도착하는 이야기로 이어집니다. 이들은 현지 인재들을 고용하기 시작합니다.

주크 조인트의 음악을 맡게 되는 알코올 중독의 블루스맨 델타 슬림(자연스레 미끄러진 듯한 연기를 보여준 델로이 린도), 음식을 담당할 후두 주술사 애니(우미 모사쿠), 바를 맡을 그레이스(리쥔 리)와 보 차우(야오), 출입을 지킬 경비원 콘브레드(오마 벤슨 밀러)가 그들입니다.

스택의 옛 연인으로, 많은 사람들이 백인으로 착각하는 메리(헤일리 스타인펠드)도 등장하며, 새미가 사랑에 빠진 고향 소녀 펄라인(제이미 로슨)도 합류합니다. 이처럼 등장인물과 배경이 하나씩 쌓이다 보니, 본격적으로 주크 조인트가 등장하는 건 영화 시작 후 한 시간쯤 지나서입니다.

쿠글러는 이러한 진행을 의도적으로 느리게 설정했습니다. 그는 이야기와 시각적으로 이 세계에 관객을 완전히 몰입시키기를 원합니다.

그는 자주 위팬(whip pan)을 활용한 복잡한 롱테이크를 사용하여, 예를 들어 메인 스트리트 한편의 보 차우의 가게에서 반대편의 그레이스의 가게로 카메라를 이끌어갑니다.

그는 스모크와 스택의 멋들어진 정장을 따라 시선을 유도하거나, 남부의 땡볕 아래 구슬처럼 흘러내리는 땀방울에 시선을 머무르게 하며 롱테이크를 유지합니다. 쿠글러는 IMAX 카메라를 사용하여 65mm 필름으로 촬영하며, 이 포맷이 주는 대형 스케일과 미적 정보의 힘을 활용하려 했습니다.

이러한 선택은 때때로 섬세하고 텍스처 있는 아름다움을 선사하지만, 얕은 초점 심도는 인물들과 그들이 살아가는 환경 사이의 분리를 만들어냅니다. 배경이 흐려지기 때문에 남부라는 이 영화의 중요한 무대가 시각적으로도 멀어지게 되는 것이지요.

휘어진 나무, 끝없는 목화밭, 주변의 생명들이 인물들과 거리감이 생긴다면 굳이 이 배경을 택할 이유가 있었을까요?

높은 명암비와 깊은 그림자 역시 공포 장르의 분위기에는 잘 어울리지만, 조던이 가장 감정이 고조되는 장면에서 그의 얼굴을 가려버리기도 합니다. 편집의 타이밍조차 어긋나 보이는 부분이 있어, 마치 쿠글러가 필름이 엉키기 전에 서둘러 감아내는 듯한 느낌을 주기도 합니다.

이 영화는 쿠글러 감독의 경력과 떼려야 뗄 수 없는 다양한 주제를 품고 있습니다. 아프리카 민속 전통, 미국 인종차별의 역사, 해체된 흑인 가정, 흑인의 자유, 흑인 소유의 공간, 조상과 혈연의 중요성, 그리고 음악이 지닌 결속의 힘까지 말입니다.

이러한 주제들의 중심에는 새미가 있습니다. 그는 설교자의 아들이자 뛰어난 블루스 기타리스트로, 줄을 튕기는 것만으로 시대와 디아스포라의 경계를 잇는 특별한 예술적 힘을 지니고 있습니다.

영화에서 가장 전율을 자아내는 장면 중 하나에서, 새미는 주크 조인트의 소작농 관객들 앞에서 혼을 실어 연주하며, 그의 음악은 아프리카 전통 북 연주자들, 아프로퓨처리즘 전기 기타리스트, 심지어 중국 무용수들까지 등장하는 환영의 장으로 변모합니다.

쿠글러의 카메라는 이 색채와 소리의 미로 속을 빙글빙글 돌며 이토록 황홀한 경계들을 시각적으로 구현해냅니다. 하지만 결국 그는 다시 흡혈귀 이야기를 정리하느라 방향을 틀어야만 합니다.

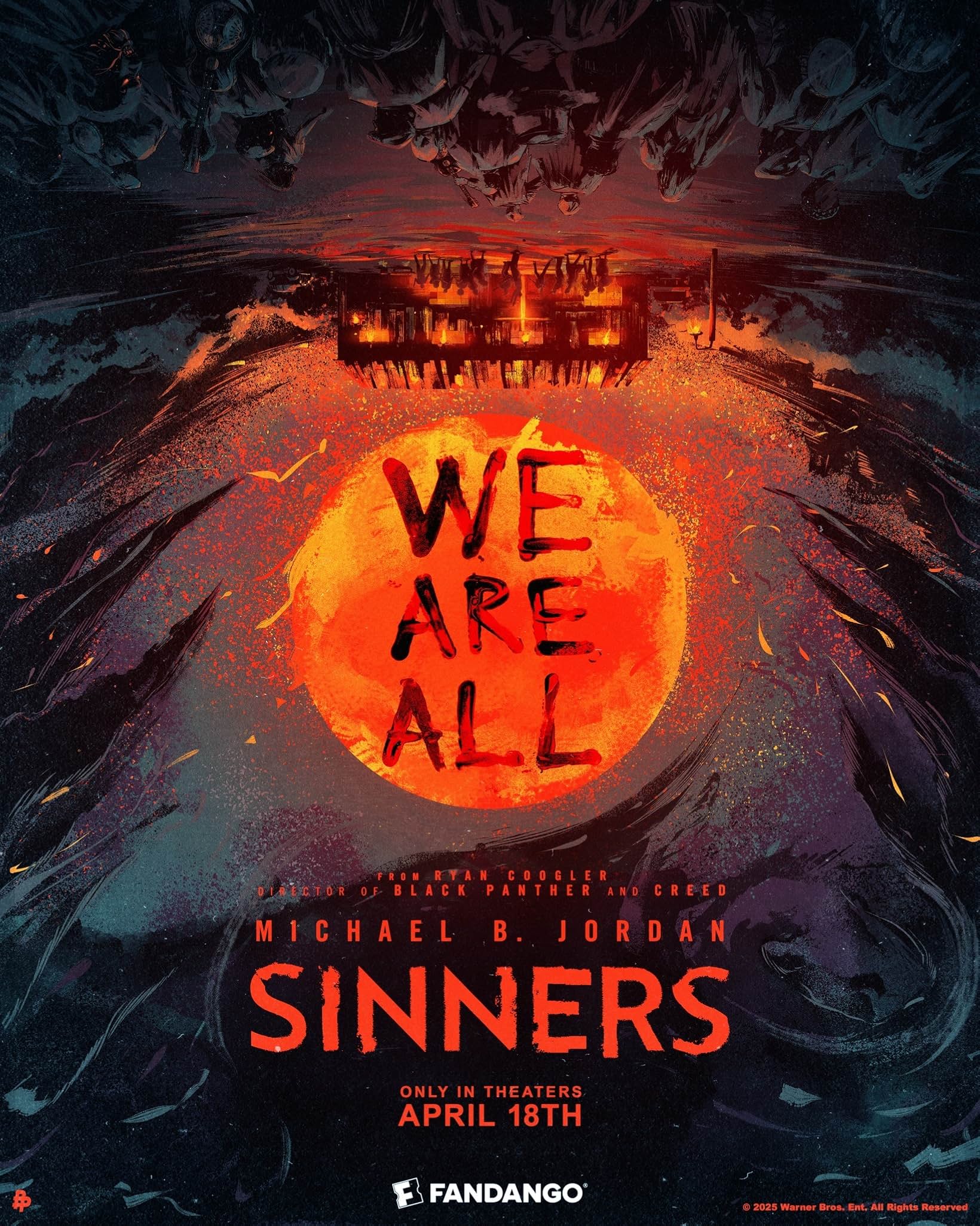

영화의 마지막은 새미의 초자연적인 음악으로 인해 벌어지는 피 튀기는 광란의 결말입니다. 새미의 이례적인 능력에 이끌려 아이리시 민요를 부르며 등장한 세 명의 백인 흡혈귀들이 주크 조인트의 문 앞에 서게 됩니다.

처음엔 스모크와 스택이 그들을 저지하지만, 더 이상의 내용은 스포일러가 될 수 있기에 생략하겠습니다. 다만, 이 장면은 쿠글러 감독이 유색 인종이 만든 공간에서 백인의 침입이 지닌 위협을 경고하는 것으로 읽힐 수도 있겠습니다.

그 경계선을 넘는 대가는 극단적이고 잔혹한 장면들로 이어지며, 루드비그 고란손의 트웽기 스코어가 그로울링 메탈로 변하고, 화면비가 확장되어 흘러내리는 피 한 방울까지 담아냅니다.

이 장면은 <퀸 오브 더 댐드>와 <황혼에서 새벽까지>의 충돌처럼 보이며, 충분한 볼거리는 제공하지만 이 지역성과 관련된 흡혈귀 신화를 새롭게 해석하는 데는 부족함이 있습니다.

쿠글러 감독이 영화의 종결을 명확히 정하지 못한 점은 아쉽지만, 그의 광대한 비전에 매혹당하는 것은 어쩔 수 없는 일입니다. 그의 의도가 그토록 확고하기 때문입니다.

그럼에도 불구하고, 이 영화가 누구의 이야기인지 자주 헷갈리게 됩니다. 이 영화는 스모크와 스택의 이야기인가요, 아니면 새미의 이야기인가요? 마지막 세 장면(엔딩 크레딧 중간과 이후 장면 포함)은 마치 체크리스트를 소화하듯 구성되어 있습니다.

마이클 B. 조던이 주연이니 마지막에 람보처럼 폭발적인 장면이 필요하고, 새미의 결말도 알려줘야 하니 설명 장면이 들어가며, 관객이 안도할 수 있도록 평화로운 마무리 장면도 하나 더 있어야겠지요.

특정한 정서로 끝맺지 못하는 점은 이전까지의 시도들을 약화시켜 결국 영화가 방향을 잃은 듯한 인상을 줍니다.

그럼에도 불구하고, 특히 쿠글러처럼 그럴 자격이 충분한 흑인 감독들에게 대담한 시도를 허용하지 않는 지금의 영화 환경 속에서, 너무 큰 이야기를 하려다 실패한 이 ‘죄’는 기꺼이 용서할 만한 것입니다.