금강산도

동대문밖에 있다

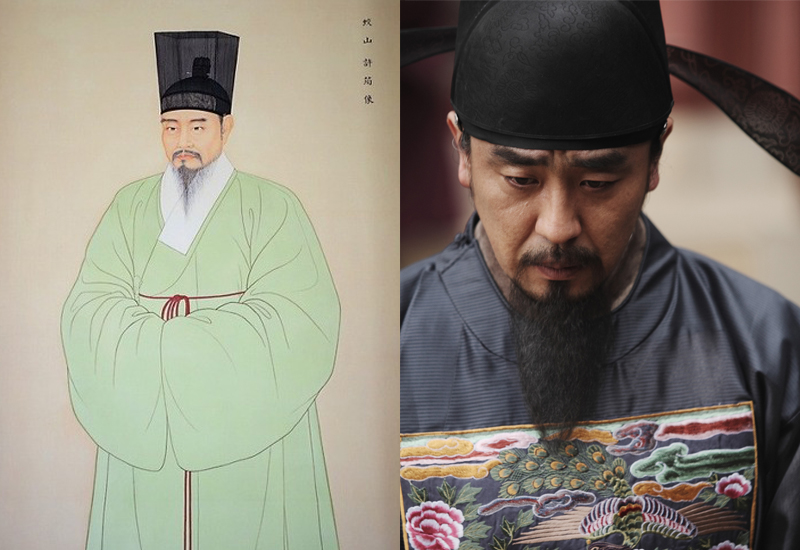

ㅡ 조선의 입담 개그 마스터 이항복 ㅡ

조선 시대 500년 역사에서 이항복처럼 해학과 풍자가 뛰어난 인물도 드물다.

그는 선조와 광해군 때 가장 강직한 명신 가운데 한 사람이고, 학문이 뛰어난 당대의 지식인이었으며 임진왜란을 거치면서 다섯 번이나 병조판서를 역임할 정도로 경륜이 높기도 했으나, 그가 인구에 회자되는 것은 촌철살인의 풍자와 해학 때문이다.

이항복은 1556년 명종 11 10월 한양의 북촌에서 태어났다.

고려말의 대문장가 이제현의 후손으로, 부친은 참찬 벼슬을 지낸 이몽량, 어머니는 결성 현감 최윤의 딸이다.

그는 태어나서 이틀 동안 젖을 빨지 못했고, 사흘 동안 울지도 않았다.

이에 아버지 이몽량은 아들이 걱정이 되어 소경 점쟁이를 불러 점을 치게 했다.

"걱정할 것 없습니다.이 아이는 장차 가장 귀한 사람이 될 것입니다."

점쟁이의 말에 이몽랑은 비로소 안도의 한숨을 내쉬었다.

병약하게 태어난 이항복은 자라면서 재주가 뛰어나고 식견과 도량이 보통 아이들을 능가했다.

“이 아이가 반드시 우리 가문을 창성하게 만들 것이다."

이몽량은 병약한 아들이 점점 건강하고 영민해지자 기특하게 생각했다.

이항복은 여덟 살 때 비로소 글을 읽기 시작했는데 이몽량은 아들을 시험하기 위해 검금(劍琴) 두 글자로 시를 짓게 했다.

칼에는 장부의 기상이 있고

劍有丈夫氣

거문고에는 천고의 소리가 담겨 있네

琴藏千古音

이항복은 단숨에 시를 지어 아버지에게 바쳤다.

비록 두 줄짜리 시지만 어린아이의 수준을 훨씬 뛰어넘었기에 이몽량은 크게 기뻐했다.

시를 읽은 주위 사람들도 장차 대성할 것이라고 이구동성으로 말했다.

이항복은 아홉 살 때 부친을 여의고 편모슬하에서 자랐는데 그러다 보니 버릇이 나빠지고 점점 악소년(惡少年, 품성과 행동이 나쁜 소년)이 되어갔다.

마을의 불량한 아이들과 어울려 다니면서 학문을 게을리하고 어른을 공경하지 않았으며 불의하다고 생각하면 어른이라도 반드시 시비를 따졌다.

한 예로 이런 일이 있었다.

이항복의 이웃집에 한 양반이 살았는데, 이항복의 집에 심어놓은 감나무 가지가 자신의 집 담을 넘어왔다는 이유로 감을 따곤 했다.

"어르신, 왜 남의 감을 따는 것입니까?"

이항복이 양반에게 따졌다.

어린 마음에 말도 없이 감을 따는 양반이 괘씸했던 것이다.

"이놈아, 내가 우리 감을 땄지 언제 너희 집 감을 땄느냐?"

양반이 시침을 뚝 떼고 이항복에게 눈알을 부라렸다.

“우리 집 감나무의 감을 따고 어찌 어르신의 감을 땄다고 하시는 것입니까?"

"이 감나무가 어찌 너희 집 감나무라고 하느냐?"

"우리 집에 있으니 우리 집 감나무지요."

"봐라, 여기 담이 있는데 담 그쪽은 너희 집이고 이쪽은 내 집이다.

그러니 담 그쪽에 있는 것은 너희 집 것이고, 담 이쪽에 있는 것은 내 것이다.

감나무가 너희 집에 있어서 네 것이라고 하지만 가지는 담을 넘어 우리 집에 있지 않느냐?

그러니 우리 것이 아니고 무엇이냐?"

양반의 궤변에 말문이 탁 막힌 이항복은 비록 어리지만 양반에게 당하고 참을 수가 없었다.

그는 여러 날 고민하다가 양반의 집에 가서 다짜고짜 주먹을 문 안으로 찔러 넣었다.

"이놈, 이게 무슨 짓이냐?"

양반이 대노하여 소리를 버럭 질렀다.

"이것이 누구의 주먹입니까?"

이항복이 호령을 하듯이 방에 앉은 양반에게 물었다.

“네 놈의 주먹이지 누구 것이냐?"

"주먹이 문 안으로 들어갔으니 어르신 주먹이 아닙니까?"

"닥치거라!! 그것이 웬 헛소리더냐?"

"감나무 가지가 어르신 집으로 넘어갔으니 어르신 것이라고 하지 않았습니까?

그러면 이 주먹도 어르신 것이 아닙니까?"

어린 이항복의 당돌한 태도에 화를 내기는커녕 옆집 양반은 무릎을 '탁' 치며 이항복이 비범한 인물이라는 사실을 알아차렸다.

"알았다.

이놈아, 내 이제 감을 따지 않을 것이다."

양반이 껄껄 웃음을 터뜨렸다.

이항복은 기지를 발휘하여 완고한 양반을 굴복시킨 것이다.

풍자와 해학은 천성적인 것이고, 지식을 바탕으로 역설이 만들어진다.

이항복은 학문을 건성으로 하면서 혈기 방자한 또래 소년들과 어울렸는데 만약 그가 책상에 앉아 공부만 하는 모범 소년이었다면 명재상으로 이름을 남기지 못했을 것이다.

<홍길동>의 저자 허균이 젊었을 때 부랑자들과 어울리고, 천민이나 서자들과 교분을 나누었듯이 이항복도 관습에 얽매이지 않고 마을의 악소년들과 어울렸는데 무엇보다 그는 천성이 의리를 좋아하여 재물을 아끼지 않고 남을 도와주었다.

어린 시절 그는 해진 옷을 입은 이웃 아이에게 새 저고리를 벗어주었고, 맨발로 다니는 사람에게 자기 신을 벗어주곤 했다.

어머니 최 씨는 아들이 번번이 새 옷과 신을 남에게 주자 야단을 치기로 했는데 남편 없이 홀로 아들을 키우는 처지라 옷가지를 준비하는 비용이 만만치 않았기 때문이다.

그런데도 아들은 어렵게 준비한 새 옷을 다른 아이들에게 주는 것이었다.

“네가 어찌 새 옷과 새 신이 귀한 것을 모르느냐?"

어머니 최 씨가 아들을 나무랐다.

"갖고 싶어 하는 사람이 있으면 차마 주지 않을 수가 없습니다."

이항복은 천연덕스럽게 대답했다.

'우리 아들이지만 정말 이상한 일이다.'

최 씨는 아들에게 보통 사람과 다른 점이 있다고 생각했다.

이항복은 열다섯 살이 될 때까지 기백이 있고 용맹을 좋아하여 씨름이나 공차기 같은 소년들의 유희를 즐기며 공부는 하지 않고 밤늦게까지 돌아다니면서 한량 짓을 한 것이다.

"네가 장차 무엇이 되려고 하느냐?

학문을 하여 가문을 빛낼 생각은 하지 않고 악소년과 어울리니 내가 살아서 무슨 꼴을 보겠느냐?

나는 차라리 죽을 것이다.”

최 씨가 준절하게 나무라자 이항복이 비로소 반성하여 지난날의 방탕한 생활을 바로잡고 학문에 열중했다.

이항복은 열다섯 살 때 영의정 권철의 아들 권율의 사위가 되었는데 이항복이 동학에 입학하여 소년 문사로 명성을 떨치자 권철이 손녀사위로 삼은 것이다.

열여섯 살 때는 어머니 최씨가 운명하자 애통해하면서 삼년상을 치렀다.

스물다섯 살이 되자 과거에 급제하여 권지승문원 부정자가 되었고, 이듬해에는 예문관에 들어가 검열이 되었는데, 율곡(栗谷) 이이(李珥)의 천거로 사가독서를 하고, 옥당(玉堂)에 들어가서 정자(正字)가 되었다.

이항복의 시대는 조선의 르네상스라고 할 만큼 학문적으로 뛰어난 인물들이 등장한다.

퇴계(退溪) 이황(李滉), 율곡 이이, 남명 조식(曺植), 아계(鵝溪) 이산해(李山海), 송강(松江) 정철(鄭澈), 서애(西厓) 유성룡(柳成龍), 한음(漢陰) 이덕형(李德馨), 오리(梧里) 이원익(李元翼)등 모두 한 시대를 풍미한 거목이다.

이항복은 그들과 교유하면서 촌철살인의 일화를 많이 남겼는데 그의 해학에는 철학이 있으며, 당대의 생활이 고스란히 담겨 있다.

하루는 이항복이 동대문 밖에 좀 나갔다 오겠다며 친구에게 말을 빌려달라고 했다.

친구는 빨리 갔다 오라면서 말을 빌려주었는데 이항복은 그 말을 타고 한 달 동안이나 금강산 유람을 하고 온 뒤에야 돌려주었다.

“동대문 밖을 다녀온다고 하기에 말을 빌려주었는데 어찌 한 달이나 지나서 돌려주는가?"

친구가 버럭 화를 냈다.

"금강산도 동대문 밖에 있으니 내가 동대문 밖에 다녀온다고 한 것이 틀린 말인가?"

껄껄 웃으며 말하는 이항복에게 친구는 뭐라 할 말이 없어서 입을 다물고 말았다.

이항복의 해학은 때와 장소를 가리지 않았는데 하루는 대궐에서 중신 회의가 열린 날이었다.

이항복이 뒤늦게 나타나자 중신들이 못마땅한 듯이 웅성거리면서 이항복에게 눈을 흘기며 말했다.

“공은 어찌하여 중신들의 회의에도 늦는가?"

이덕형이 근엄한 표정으로 물었다.

이항복이 눈치를 보니 중신들의 얼굴에 불만이 가득했다.

"내가 회의에 참석하려고 일찍 집을 나서 안국동 십자로에 이르렀는데 사람들이 모여서 웅성거리더군. 무슨 일인가 싶어 가까이 가보니 희한한 일이 벌어지고 있었네.

내시는 스님의 머리카락을 움켜쥐고 스님은 내시의 양경을 잡고 대판 싸우기에 하도 재미있어서 구경을 하느라 늦었네.”

이항복이 천연덕스럽게 말했다.

“예끼 이 사람! 스님이 무슨 머리카락이 있고, 내시가 어찌 양경이 있나?"

중신들은 정색을 하고 말하는 이항복의 말에 포복절도했다.

어느 왕의 시대나 역사의 굴곡이 없을 수 없으나 선조 때도 파란의 연속이었는데 선조 때 처음으로 당쟁이 시작되어 동인과 서인이 격렬하게 대립했다.

정여립의 옥사로 동인들이 대대적으로 숙청되고, 세자 책봉 문제로 서인이 실각했다.

하지만 이항복은 당쟁에 관여하지 않고 바른 정치만 했다.

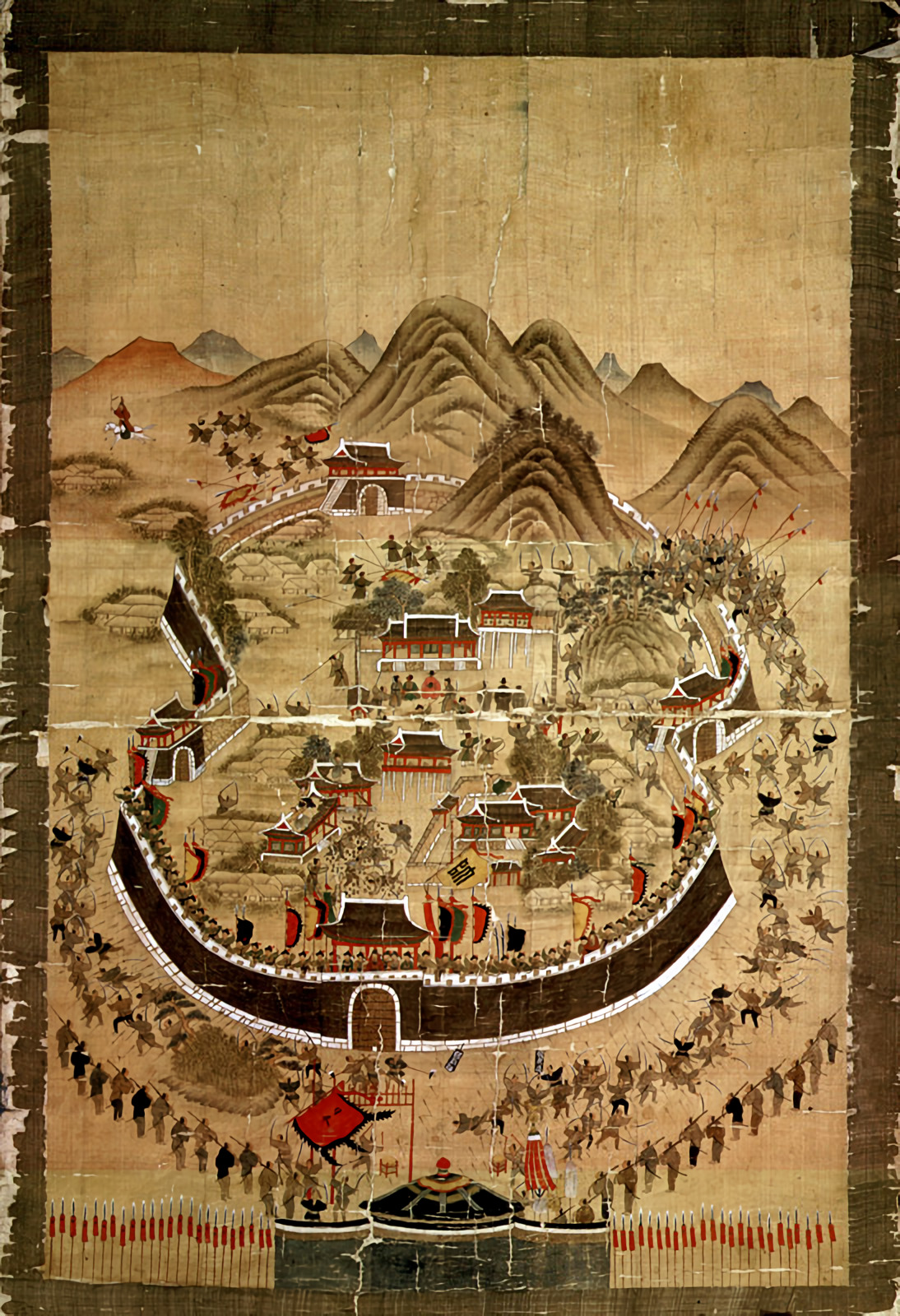

임진왜란이 일어나자 많은 선비들이 북쪽으로 피란을 갔다.

동래성을 함락한 왜군이 파죽지세로 진격하여 한양을 향해 질풍처럼 달려오자 선조는 북쪽으로 몽진을 했고, 이항복은 식솔을 돌볼 틈도 없이 어가를 수행했다.

이때 기자헌(奇自獻) 역시 아내와 첩을 데리고 피란을 떠났는데, 방 한 칸에서 세 사람이 잠을 잤다.

이항복은 특유의 해학으로 풍전등화의 위태로운 상황에서 고달픈 사람들의 마음을 즐겁게 했는데 기자헌이 옹색한 단칸방에서 처첩을 거느리고 자는 모습을 상상하면서 칠언절구를 지은 것이다.

춥지도 않고 덥지도 않은 2월의 하늘 아래

不寒不熱二月天

아내와 첩을 거느리고 한 방에서 사는구나

一妻一妾正堪憐

원앙 베개 위에는 머리 셋이 나란히 있고

鴛鴦枕上三頭立

비단 이불속에 다리 여섯 개가 잇달아 있네

翡翠衾中六却連

입 벌려 웃을 때는 품(品) 자와 흡사하고

開口笑時渾似品

옆으로 누운 모습 마치 천(川) 자와 같네

側身寢處恰如川

동편으로 굴러 간신히 일을 끝내니

輾忽罷東邊事

서편 사람이 이불속에서 주먹질을 하는구나

又被西邊打一拳

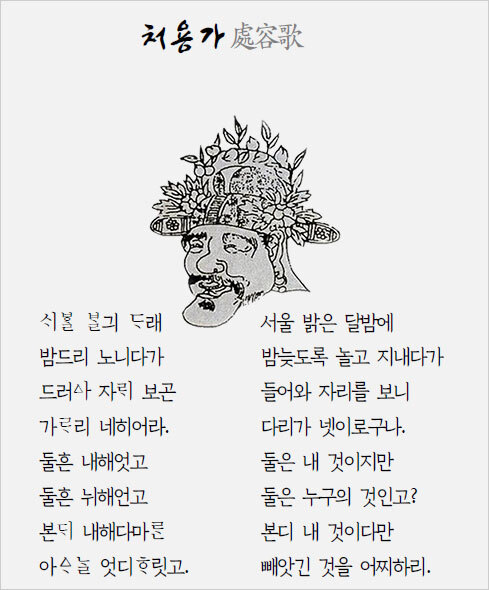

이 시는 신라의 <처용가>처럼 절묘하다.

비록 고관이라고 해도 남녀가 한 이불 속에서 자는데 춘정이 동하지 않을 수 있을까.

동편으로 몸을 돌려 내 천(川) 자를 이룬 뒤 옆 사람의 눈치를 보느라고 간신히 사랑을 마친다.

이 장면도 가히 포복절도할 수준인데, 혼자 떨어져 있는 여자가 남자의 등을 향해 주먹질하는 모습은 상상만 해도 웃음을 멈출 수가 없다.

이 시에는 피란살이의 고단함에 처첩을 거느린 조선 시대 사대부의 일그러진 모습까지 담겨 있다.

이항복이 이러한 시를 지은 이유는 선조의 어가가 한양을 떠날 때 이항복의 첩이 따라오겠다며 허리띠를 잡고 매달리는데 어가를 모시니 사사로운 일에 연연할 수 없다며 허리띠를 칼로 잘라서 작별한 뒤 몽진 수행에 나섰다.

자신은 첩을 뿌리쳤는데, 기자헌이 아내와 첩까지 데리고 피란 온 것을 보고 몽니를 부린 것이다.

이항복은 장인 권율에게도 장난을 친다.

무더운 여름날, 권율이 관복을 입고 입궐하려 하고 있었다.

"장인어른, 날씨가 더운데 버선은 왜 신고입궐하십니까?

버선을 신지 않아도 사람들이 모를 것입니다."

이항복이 권율에게 능청을 부렸다.

"자네도 버선을 신지 않았는가?"

권율이 의심스러운 눈길로 이항복을 살펴보았는데 짓궂은 사위가 또 무슨 짓을 저지를지 몰라 의심한 것이다.

"그럼요, 누가 신발 속을 들여다보기라도 합니까?"

이항복의 말을 들은 권율은 맨발에 신발을 신고 입궐했다.

“전하, 오늘은 날씨도 더운데 대신들이 신발을 벗고 정사를 논하게 하는 것이 어떠하옵니까?"

대신들이 한참 정사를 논하는데 이항복이 느닷없이 아뢰었다.

권율이 깜짝 놀랐으나 선조는 어느새 신발을 벗으라고 영을 내렸다.

대신들이 앞다퉈 신발을 벗고 버선 바람으로 어전에 섰는데 그러나 권율만은 신발을 벗을 수가 없었다.

선조가 속히 신발을 벗으라고 재촉하자 울상을 지으며 신발을 벗었는데, 과연 맨발이었다.

"대신은 어찌하여 버선도 신지 않고 입궐했소?"

선조와 대신들이 쩔쩔매는 권율을 보고 배를 잡고 웃었다.

"전하, 신은 교활한 사위 이항복에게 속아서 버선을 신지 않았습니다."

권율이 억울하다는 듯이 말하자 이항복의 해학을 잘 아는 선조와 대신들은 포복절도할 뿐이었다.

이항복이 풍자와 해학만 잘하는 사람이었다면 한낱 시정잡배에 지나지 않았을 것이다.

그러나 그는 임진왜란을 만나 7년 동안 다섯 번이나 병조판서를 역임하면서 국란을 극복하는 데 앞장섰고, 현직 부총리인 특진관 유희서가 살해되어 포도대장 변양걸이 억울하게 유배를 갈 때도 직언을 서슴지 않았다.

이런 그의 성격은 벼슬에서 물러난 뒤에도 변함이 없었다.

광해군 때의 일이다.

이이첨(李爾瞻)과 허균 등이 무뢰배를 사주하여 인목대비를 폐하라는 상소를 올렸다.

이항복은 벼슬에서 물러나 망우리에서 우거 하는데 갑자기 천둥소리가 크게 울렸다.

"하늘이 경계하여 고하는 것이다."

이항복이 마른하늘에서 벼락이 떨어지는 것을 보고 걱정할 때 추부랑(樞府郞 : 중추부 문관)이 와서 인목대비 폐모론에 대해 의견을 청했다.

나라에 큰일이 있을 때 비록 현직 대신이 아니라도 임금이 의견을 청하곤 했는데, 광해군은 이항복이 폐모론에 찬성해 주기를 바라면서 수의(收義)를 청한 것이다.

"누가 전하를 위하여 이 계책을 냈는지 모르겠습니다.

우순(虞舜)은 불행하여 완악한 아비와 어리석은 어미가 항상 우순을 죽이기 위해 우물을 파게하고 창고를 수리하게 하였으니 위태롭기가 또한 극에 달하였습니다.

그러나 우순은 부르짖어 울고 원망하면서도 사모하여 부모의 옳지 못한 점을 보지 않았습니다.

참으로 아비는 비록 인자하지 않을지라도 자식은 효도해야 하기 때문에 춘추의 의리가 '자식은 어머니를 원수로 삼을 수 없다'고한 것입니다.

더구나 <예기>에 따르면 "공급(孔伋)의 아내가 된 사람은 분명히 공백(孔白)의 어머니다"라고 하였으니, 성효(誠孝)가 중 한 곳에 어찌 간격이 있을 수 있겠습니까.

이제 효로써 국가를 다스리는 때를 당하여 온 나라가 점차 교화될 희망이 있는데, 이런 말이 어찌하여 전하의 귀에 들어갔단 말입니까.

지금에 하실 도리로 말씀드리자면, 우순의 덕을 본받아 능히 효로써 화해시키고 차차로 다스려서 노염을 돌려 인자함으로 변화시키시는 것이 어리석은 신의 바람입니다."

이항복은 광해군과 이이첨이 인목대비를 폐하려고 하자 죽음을 무릅쓰고 직간을 올렸는데 이항복의 수의가 조정에 이르자 그 소식을 들은 이들이 모두 불안해했다.

어떤 사람은 이항복이 직간을 올렸기 때문에 두려운 마음에 머리털이 곤두섰고, 어떤 사람은 눈물을 흘리기도 했다.

이항복의 수의를 기록하는 기사관은 손이 떨려서 종이에 붓을 대지 못했을 정도였다.

"정승이 나의 마음을 모른다."

광해군은 버럭 화를 냈다.

이이첨은 삼사를 동원하여 이항복을 변방에 위리안치(圍籬安置) 해야 한다고 주장했고 결국 의금부가 배소(配所)를 정하면서 모두 여섯 번이나 지역을 바꾸다가 비로소 북청(北靑)으로 결정되었다.

'내 이제 돌아오지 못하리라.'

이항복은 오지 못할 것을 예측하고 가인(家人)에게 명하여 의금(衣衾)과 염구(斂具)를 챙기게 했다.

그리고 자식들에게 다음과 같이 유언을 남겼다.

“나라를 잘못 섬겨 이런 죄벌을 얻었으니 내가 죽거든 조의(朝衣, 조정에 나갈 때 입던 공복)로 염하지 말고 심의(深衣, 두루마기 모양의 선비 옷으로, 소매를 넓게 하고 검은 비단으로 가를 둘렀다)와 대대(大帶, 남자의 심의나 여자의 원삼에 띠는 넓은 띠)만 사용하라."

북청에 이르자 중풍이 다시 발작하여 증세가 악화되었다.

하루는 이항복이 꿈을 꾸었는데, 선조가 정전에 나와 있고 유성룡, 김명원(金命元), 이덕형이 함께 시좌(侍坐)했다.

이때 이덕형이 왕명으로 이항복을 부르기를 청했다.

잠에서 깬 이항복은 탄식했다.

“내가 세상에 오래 있지 못하겠구나.”

이항복은 죽은 사람들이 자기를 부르는 것을 보고 명이 다했음을 느꼈고 며칠 뒤 병이 위독해져서 63세로 운명했다.

유배 가면서 이항복이 남긴 시 한 구절이 오래오래 사람들의 기억 속에 남아 있다.

철령 높은 재에 자고 가는 저 구름아

鐵嶺高處宿雲飛 飛飛何處歸

외로운 신하의 눈물을 비 삼아 띄워다가

願帶孤臣數行淚 作雨去向終

임 계신 구중궁궐에 뿌려본들 어떠리

南白嶽間 沾灑瓊樓玉欄干