감독:

리처드 크뢰클링

작가:

리처드 크뢰클링

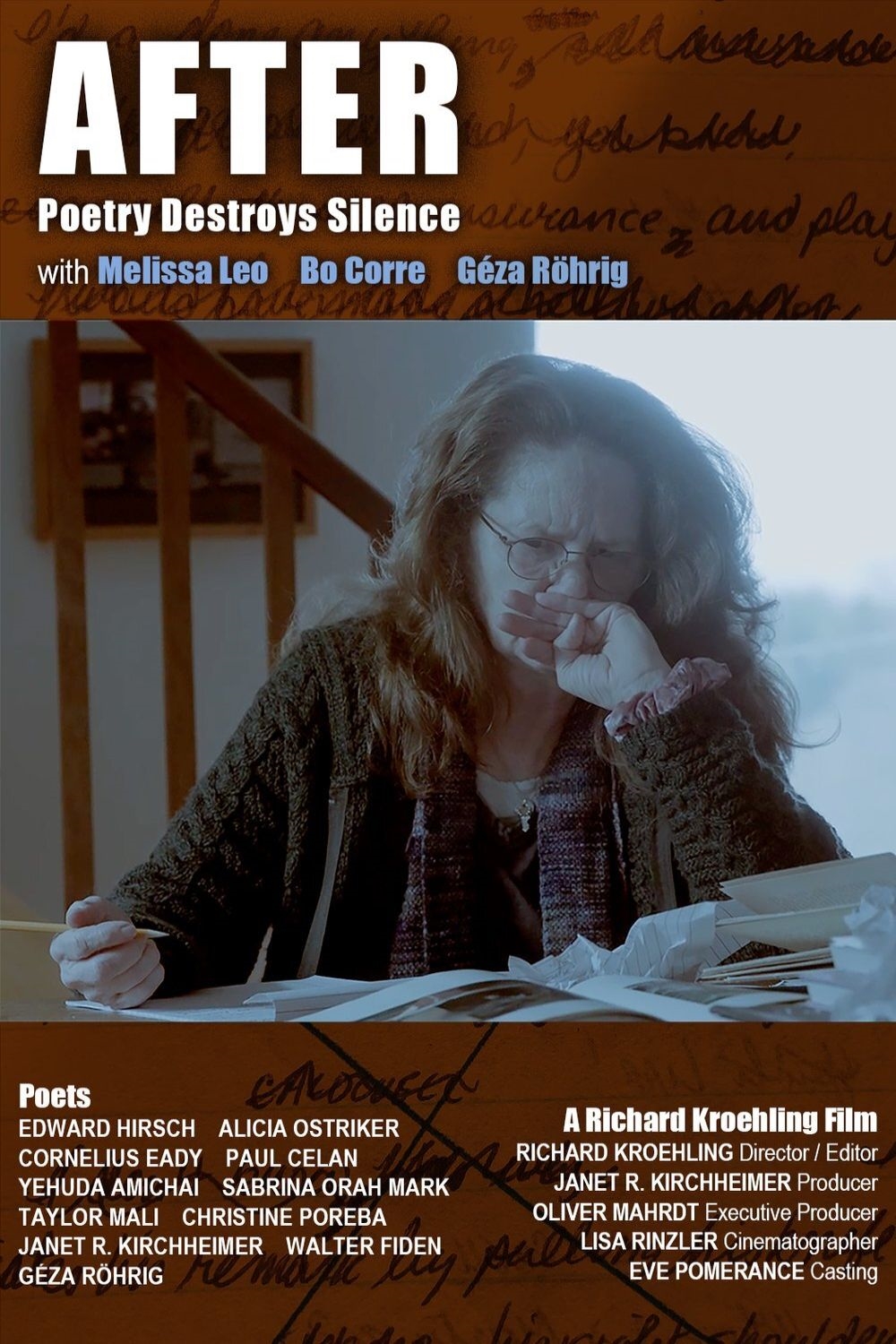

“After: Poetry Destroys Silence”는 시인이 역사가만큼이나 상상조차 어려운 비극을 이해하는 데 중요한 역할을 한다는 주장을 펼치는 다큐멘터리입니다. 이 영화는 시인들이 자신의 작품을 낭독하고, 사실만을 전달하는 이야기나 아카이브 이미지, 극적인 재연으로는 채워지지 않는 틈새를 메우는 독특한 소통 방식을 논하는 데, 이를 위한 서정적인 영상미와 사운드를 제공합니다.

2차 세계대전과 홀로코스트의 생존 증언이 점점 줄어들고 있는 이 시점에서, 나치는 특정 종교 집단과 롬(Roma)족, 성소수자, 장애인 등 자신들이 부적합하다고 여긴 이들을 말살하려 했던 때를 우리는 아직도 이해하기 어려워하고 있습니다. 과거를 이해하는 일은 마치 장님이 코끼리의 한 부분을 만지고서 코끼리를 다 이해했다고 생각하는 것과 같아 보입니다. 당시의 경험을 전해 들을 수 있는 모든 형태의 스토리텔링이 우리를 그 시대로 연결해줍니다.

역사학자들은 아카이브를 뒤지고 연구 논문을 쓰며, 박물관은 유물과 설명문을 통해 역사를 전달합니다. 연극, 발레, 오페라, 구술 역사, 다큐멘터리, 서사 영화 등 매년 2차 세계대전과 홀로코스트에 대한 새로운 영화들이 나옵니다. 2024년 영화 “Blitz”, 곧 개봉할 “Kristallnacht”, 작년에 공개된 “Irena’s Vow”와 “One Life” 그리고 오스카 수상작인 “Oppenheimer”와 “The Zone of Interest”가 있습니다. 오늘날 후보자나 정책을 다룬 기사를 통해서도 우리는 여전히 제2차 세계대전의 사건들을 참고하며 과거의 갈등과 비극으로부터 배우고자 하는 의지를 다집니다.

또한, 노래와 연설, 설교, 때로는 분노를 담은 시를 쓰는 시인들이 있습니다. 그들은 홀로코스트 생존자들과 희생자들을 떠올리며 자신들의 연관성을 시에 담아냅니다. 이 다큐멘터리에서 시인들은 비인간적 잔혹함과 상실을 이야기하는 방법과 이유에 대해 이야기하며, 그들의 얼굴과 목소리는 헐리우드 스타들만큼 강렬하게 다가옵니다.

시에는 시각적, 청각적 표현도 함께합니다. 화면에는 단어들이 떠다니고 추상적이거나 묘사적이며, 인상적인 사운드 디자인이 이를 뒷받침합니다. 오래된 언더우드 타자기의 둥근 키를 두드리는 손가락, 나뭇가지 사이로 내리는 눈, 살아남지 못한 사람들의 모습이 담긴 아카이브 사진이 보여집니다.

이 영화는 “아우슈비츠 이후 시를 쓰는 것은 야만적이다”라고 말한 철학자 테오도르 아도르노의 주장에 대한 응답입니다. 그는 예술이 홀로코스트의 공포를 완전히 전달할 수 없기에 시도하는 것 자체가 불경스럽다고 생각했습니다. 영화는 이에 대해 찰스 부코스키의 말을 인용해 반박합니다.

“시란 다른 어떤 것도 할 수 없는 때에 일어나는 일이다.” 이는 시가 유일한 소통 방법이라는 뜻이 아니라, 정확한 역사와 극적인 드라마로도 채울 수 없는 틈새를 메울 수 있음을 의미합니다. 영화에서 홀로코스트 생존자의 딸인 자넷 R. 키르히하이머는 부모님의 경험을 점점 더 깊이 이해하게 된 과정을 담은 시를 낭독합니다. 시 제목은 “내가 어떻게, 언제 알게 되었는가”이며, 마지막 구절을 그녀의 어머니가 함께 읽습니다. “집이란 어디든 당신을 들여보내 주는 곳이다.”

에드워드 허쉬는 베스트셀러 “How to Read a Poem: And Fall in Love with Poetry”의 저자이자, 자신의 시 모음집과 100편의 시 앤솔로지 편집자입니다. 그의 대사마저 시와 신화의 정밀성과 리듬을 가지고 있습니다. 허쉬는 “홀로코스트는 언어로 설명할 수 없는 사건이지만, 언어는 여기에 반응해야 한다”고 말합니다. 그는 시의 의무가 끔찍한 공포에 반응하는 것이라고 합니다. “문서는 우리에게 감정적으로 어떻게 느껴야 할지에 대한 반영을 제공하지 않습니다.”

서바이벌의 손녀인 사브리나 오라 마크는 보다 추상적이고 간접적인 방식으로 글을 씁니다. 그녀가 공유한 시 “Kaddish”는 유대인의 추모 기도에서 유래된 제목을 가지고 있으며, 슬픔에 빠진 사람들을 위한 모임인 “쉬바”를 가리킵니다. 그녀의 낭독에서 “떨림, 쉬바, 쉿” 같은 소리가 단어 못지않게 중요한 이 시는 글로 읽기보다 직접 들어야 더 효과적입니다.

영화는 “희망은 사라지지 않는다”고 믿지만, 굶주림의 절박함을 절실히 묘사하는 생존자의 시도 소개합니다. “이 모든 디테일이 내 머릿속에 박혔다… 나는 땅을 파고 먹었다.” 또한 생존자 폴 셀란의 시도 등장합니다. 그는 여섯 개 언어를 구사했으며, 전쟁 후 로버트 프로스트와 에밀리 디킨슨의 영어 시를 번역했습니다.

그는 가족을 학살한 이들의 언어로 자신의 시를 썼고, 1970년에 생을 마감했습니다. 바르샤바 게토에서 발견된 이름 없는 시인의 작품도 들려줍니다. 자유와 음식, 결국 삶까지 빼앗긴 그 사람은 시를 쓰며 언젠가 자신의 감정을 누군가가 공유해 주기를 바랐습니다.

테일러 말리는 가장 개인적이고 가슴 아픈 상실, 아내의 자살에 대해 쓴 시를 나눕니다. 그는 “시란 저널리즘이나 학문적 언어가 결코 도달할 수 없는 깊이에 다다른다”고 설명합니다. 알리시아 서스킨 오스트라이커는 시가 가진 경제성과, 그로 인해 언뜻 모호하게 느껴질 수 있는 측면이 청중을 시 속으로 끌어들인다고 말합니다. “하지 않은 말이 중요하며, 이는 청중이 시의 공동 창작자가 되도록 만듭니다.” 이 다큐멘터리는 우리를 몰입시키고, 시인들의 말을 공유하는 데 참여하게 합니다.

'Documentary' 카테고리의 다른 글

| '빵과 장미' 2024(Bread & Roses 2024) (0) | 2024.12.05 |

|---|---|

| 위치스 2024 (Witches 2024) (0) | 2024.12.01 |

| Intercepted 2024 (0) | 2024.10.13 |

| Dahomey 2024 (0) | 2024.10.08 |

| FLY 2024 (0) | 2024.09.29 |